Художник, который жил в двух временах

Василий Суриков — непревзойдённый мастер исторической живописи. Его знаменитые работы «Утро стрелецкой казни», «Меншиков в Берёзове», «Взятие снежного городка», «Боярыня Морозова» и другие знакомы всем, а сколько ещё осталось недописанных и сохранившихся лишь в эскизах и набросках! Проживи Василий Иванович на десяток лет дольше, и мы смогли бы увидеть не менее грандиозные его работы: «Княгиня Ольга встречает тело князя Игоря», «Пугачёв в клетке» и «Красноярский бунт 1695 г.», а ещё «Пётр Великий перетаскивает суда в Онежское озеро» и «Царская потеха Михаила Фёдоровича». Кое-что осталось лишь в воспоминаниях - наброски к полотну «Убийство Павла I» Суриков уничтожил, а о картине «Как убили Дмитрия Самозванца» известно лишь то, что она была. Сейчас сведений о её местонахождении нет.

Иными словами, между понятиями «Василий Суриков» и «история России» можно смело поставить знак равенства. На подобное претендовали многие, но по-настоящему не справился никто. Разумеется, это вызывало зависть и ревность, стремление уколоть и оскорбить художника, даже посмертно. Суриков отлично всё это понимал, однако в оценках коллег был корректен. Вот воспоминания его знакомой Галины Ченцовой: «В Третьяковке он подолгу стоял перед картиной Васнецова «После побоища Игоря Святославича с половцами» и говорил: «Здорово, чёрт возьми!» Меня же тянул к себе «Иван Грозный» Репина. Но Василий Иванович говорил: «Крови уж больно много...»

Кстати, на картинах самого Сурикова, несмотря на грозные названия со словами «убийство» или «казнь», крови совсем нет. Даже на многолюдном полотне «Покорение Сибири Ермаком», где идёт ураганная пальба, видны только три человека, которых можно счесть убитыми. Да и то не факт.

Хотя Суриков любил вспоминать, как во время работы над «Утром стрелецкой казни» к нему явился Илья Репин и настойчиво советовал изобразить хоть нескольких повешенных: «Всё-таки казнь!» Художник решился, и на холсте появились прорисованные висельники. Но лишь на одну ночь. Утром к Сурикову зашла прислуга - старенькая женщина, и случайно взглянув на полотно, упала в обморок.

На этом эксперименты с увечьями и трупами Суриков закончил навсегда.

Зато с исторической достоверностью да и с житейской логикой он обходился весьма вольно. Одним из первых это заметил художник Иван Крамской при знакомстве с «Меншиковым в Берёзове», сказавший: «Она одновременно и восхищает, и оскорбляет своей безграмотностью. Если Меншиков встанет, он головой пробьёт потолок!» Внимательный зритель разглядит, что боярыню Морозову везут в тупик, а мальчик, бегущий за её санями, через полсекунды врежется в толпу. Что кремлёвская стена в «Утре стрелецкой казни» почти смыкается с храмом Василия Блаженного, хотя в реальности она заворачивает в противоположную сторону. Историк же отметит, что кандалы боярыни опереточные - на самом деле её руки были закованы в тяжёлую деревянную колоду, прикреплённую к железному ошейнику.

Однако дело здесь вовсе не в безграмотности. Историческая правда приносится Суриковым в жертву - и всё ради того, чтобы снова и в который раз показать обречённость главного героя. К примеру, взять Меншикова - ему и впрямь не встать, он фактически находится в гробу. Да и боярыню Морозову везут в тупик - точно такой, каким завершится, как известно, её жизнь.

Сам живописец говорил, что не всегда обращался к историческим источникам, многие его исторические работы являлись ему как озарение: «Я на памятники как на живых людей смотрел - вы видели, вы слышали, вы свидетели! Я не книги, я стены допрашивал».

Когда Суриков жил в Москве, любил он прогуляться на Красную площадь – к кремлёвским стенам. «Эти стены сделались любимым местом моих прогулок именно в сумерки, - рассказывал художник. - Темнота начинала скрадывать все очертания, всё принимало какой-то незнакомый вид, и со мною стали твориться странные вещи. То вдруг покажется, что это не кусты растут у стены, а стоят какие-то люди в старинном русском одеянии, или почудится, что вот-вот из-за башни выйдут женщины в парчовых душегрейках и с киками на головах. Да так ясно все, что даже остановишься и ждёшь: а вдруг и в самом деле выйдут?

И вот однажды иду я по Красной площади, кругом ни души.

.Остановился недалеко от Лобного места, засмотрелся на очертания Василия Блаженного, и вдруг в воображении вспыхнула сцена стрелецкой казни, да так ясно, что сердце забилось. Почувствовал, что если напишу то, что мне представилось, то выйдет потрясающая картина…»

Вообще, к работе над каждым своим монументальным полотном Суриков подходил со всей скрупулёзностью. Как сказал Александр Бенуа, «для того чтобы изобразить давно прошедшее событие с такой ясностью, нужно было перечитать и пересмотреть целые библиотеки». Например, работа над картиной «Боярыня Морозова» растянулась на несколько лет. Суриков писал ее кусками, выискивая натурщиков и нужные предметы. Он часто говорил о том, что если бы ему пришлось рисовать ад, он бы сажал моделей в огонь и сам бы писал в нём. Таково было его желание правды, а не виртуозной фантастики.

Вообще же, историей этот выходец из старинного сибирского города Красноярска, потомок свободолюбивых казаков, заинтересовался ещё в детстве. Недаром потом он скажет: «Ничего нет интереснее истории. Только читая про время историческое, понимаешь настоящее».

Первое своё историческое «полотно» Василий нарисовал, когда ему было 6 лет: «Я Петра Великого с гравюры рисовал. А краски - от себя: мундир синькой, отвороты - брусникой». Пройдёт всего 8 лет и его работа «Плоты на Енисее» будет притягивать взоры любителей и профессионалов живописи. В то время, не окончив седьмого класса, 14-летний Василий покинул Красноярскую гимназию и устроился работать писцом в губернское управление - после смерти отца семья Суриковых обеднела до того, что сдавала второй этаж собственного дома внаём.

Его мать видела, как страдает сын без занятий изобразительным искусством. Тем более, хорошо понимала, какой талант достался её сыну. Поэтому из ничтожного своего заработка она сумела отложить для Василия 30 рублей на учёбу - с этими деньгами он готов был идти пешком, лишь бы учиться. Но Сурикову повезло: еще во время его работы в городском управлении его рисунки увидел енисейский губернатор П. Н. Замятнин и нашёл мецената — красноярского золотопромышленника П. И. Кузнецова, который оплатил обучение Сурикова в Петербургской Академии художеств.

В Академии Василий Суриков попадает в класс Павла Чистякова. Уникальный преподаватель, воспитавший Серова, Врубеля, Васнецова, Репина, Поленова, вскоре после знакомства с сибирским самородком напишет в письме: «Есть здесь некто ученик Суриков, довольно редкий экземпляр, пишет на первую золотую медаль. В шапку даст со временем ближним. Я радуюсь за него».

Дружба связала великого ученика и удивительного педагога навсегда. В 1883 году, отправившись в первое заграничное путешествие, Суриков напишет множество писем, но не родным, а Чистякову. Будет делиться с ним увиденным и разбирать работы европейских мастеров.

Эта поездка станет возможной благодаря успеху картины «Меншиков в Берёзове», которая закрепит первоначальную славу от написания «Утра стрелецкой казни». Творческая общественность признает, что в русское искусство пришёл новый мастер.

Лишь однажды в своей работе Василий Иванович писал картины на заказ. Сразу после окончания Академии ему предложили большой государственный заказ – написание картин для Храма Христа Спасителя. Для этого Сурикову пришлось переехать в Москву. И он написал несколько картин о Вселенских соборах. Интересно, что время действия, которое было изображено на одной из картин, датировалось 325 годом, когда большинство христиан были евреями, армянами, сирийцами и греками. Соответственно тип лица у них сильно отличается от европейского. И, чтобы изобразить своих персонажей, Суриков ходил на базар, знакомился с греками, армянами и писал с натуры.

Однако заказчикам такой ход не понравился, и художнику во многом пришлось подстраиваться под их требования.

Все последующие 40 лет творчества Суриков больше не написал на заказ ни одной работы. Это один из феноменов художника. Практически все русские живописцы писали на заказ и только так могли безбедно существовать. Но Суриков никогда не нуждался в деньгах - его картины покупали, и за ту цену, которую выставлял он сам. К примеру, «Утро стрелецкой казни» он продал за 8 000 рублей, «Боярыню Морозову» - за 15 000, «Переход Суворова через Альпы» - за 25 000, а «Покорение Сибири Ермаком» – за 40 000 рублей! Невероятные деньги по тем временам!

Более того, Суриков не продал ни одной своей картины за рубеж, хотя у него не единожды просили.

Большую картину художник в среднем писал от 3 до 5 лет. И всё это время жил на деньги, полученные от продажи предыдущей. Не отказывал себе в поездках в Сибирь, в Европу, выписывал лучше холсты и краски из-за границы. Никогда не вёл никакой педагогической работы, хотя его несколько раз приглашали. Художник отвечал, что у него нет времени и очень много замыслов, которые он хотел бы реализовать. Именно поэтому у Сурикова не осталось учеников.

Ещё обучаясь в Академии, Суриков познакомился со своей будущей женой, француженкой по отцу Елизаветой Шаре. Художник впервые увидел её в католической церкви, куда часто заходил послушать органную музыку. Он был очарован этой хрупкой скромной девушкой. Август Шаре приданого за своей младшей дочерью дать не мог, но Сурикова это не интересовало, он заявил будущему тестю: «Если откажете — увезу».

Всё время их брака художник считал, что ему несказанно повезло. Елизавета смогла создать комфортные условия для его творчества и родила двух дочерей – Ольгу и Елену. Но любимая жена ушла из жизни, когда девочки были ещё маленькими. И Суриков не мог простить себе этого всю жизнь.

После путешествия в Европу Василий Иванович решает показать супруге свою родину. Впоследствии он будет винить себя за самонадеянность. От рождения слабая Елизавета вроде бы поправилась после поездки в Европу, но полтора месяца дороги до Красноярска вновь подорвали её здоровье. Болезнь настигла её уже после возвращения в Москву. Усилия лучших медиков оказались тщетны: после 10 лет счастливого брака Суриков овдовел, на руках у художника остались две дочери. Его супруге было всего 30 лет. Суриков больше никогда так и не женился, а из его картин надол го исчезли женские образы. Больше года после смерти жены он вообще не прикасался к мольберту, днями простаивал в церкви перед образами, а вечерами запоями читал Библию. Ему нужно было работать, чтобы кормить детей, а сил ни творческих, ни физических не было. Первой картиной, которую он написал после смерти жены было «Исцеление слепорождённого Иисусом Христом». В образе слепого Суриков изобразил себя.

И только спасительная идея брата поехать в Сибирь вернула художника миру. Из Красноярска Суриков привёз «Взятие снежного городка», которая покорила не только Москву и Петербург, но и Париж. Картина до сих пор путешествует – её выставляют в разных городах мира.

Когда Суриков принялся работать над следующим произведением — «Покорение Сибири Ермаком», то снова оказался в Сибири. Художник считал себя потомком Ермака, поэтому его эта тема особенно интересовала. Чтобы прочувствовать подвиг своего героя, художник решил проследовать по маршруту Ермака, создавая по пути живописные этюды и рисунки. «По всей Сибири ездил — материалы собирал», — писал Суриков своему биографу Максимилиану Волошину.

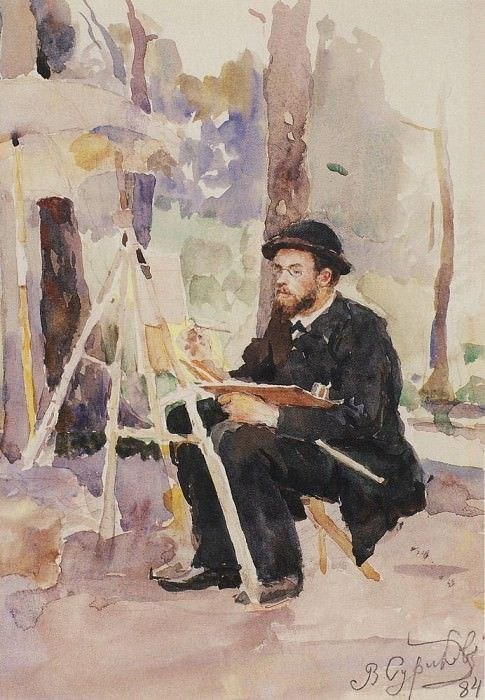

В последующие годы Суриков станет регулярно приезжать в Красноярск за новыми образами. Приедет и на прощальный погляд в 1914 году, за два года до смерти. И всегда, на любом выезде на природу, с ним будет мольберт. На вопрос, зачем он всё время с собой носит такую тяжесть, Суриков ответит: «Вы же не спрашиваете у охотника, почему он берёт с собой ружьё»?

Всю свою жизнь Суриков гордился тем, что он красноярец, сибиряк. В его квартиру всегда приходили земляки, оказавшиеся в Москве. Суриков помогал красноярским художникам и благодаря ему в 1910 году в Красноярске открылась первая рисовальная школа. И особенно гордился Суриков своим казачьим происхождением. Он говорил: «Со всех сторон я природный казак… Казачество моё более чем двухсотлетнее». На своём самом известном автопортрете 1902 г. (а всего художник написал 14 автопортретов) он изобразил себя как казака.

В последние годы жизни могучее здоровье Сурикова стало сдавать. Он всё чаще болел. Путешествия, которые он прежде предпринимал только в интересах работы, теперь приходилось совершать ради лечения. Так, в 1915 году Василий Иванович уезжает на лечение в Крым. Много загорает, поднимается в горы. Однако такие нагрузки оказались слишком тяжёлыми для его больного сердца. 6 марта 1916 года Василия Сурикова не стало. «Я исчезаю...» - таковы были последние слова, сказанные умирающим художником.

Культурология

Василий Суриков — непревзойдённый мастер исторической живописи. Его знаменитые работы «Утро стрелецкой казни», «Меншиков в Берёзове», «Взятие снежного городка», «Боярыня Морозова» и другие знакомы всем, а сколько ещё осталось недописанных и сохранившихся лишь в эскизах и набросках! Проживи Василий Иванович на десяток лет дольше, и мы смогли бы увидеть не менее грандиозные его работы: «Княгиня Ольга встречает тело князя Игоря», «Пугачёв в клетке» и «Красноярский бунт 1695 г.», а ещё «Пётр Великий перетаскивает суда в Онежское озеро» и «Царская потеха Михаила Фёдоровича». Кое-что осталось лишь в воспоминаниях - наброски к полотну «Убийство Павла I» Суриков уничтожил, а о картине «Как убили Дмитрия Самозванца» известно лишь то, что она была. Сейчас сведений о её местонахождении нет.

Иными словами, между понятиями «Василий Суриков» и «история России» можно смело поставить знак равенства. На подобное претендовали многие, но по-настоящему не справился никто. Разумеется, это вызывало зависть и ревность, стремление уколоть и оскорбить художника, даже посмертно. Суриков отлично всё это понимал, однако в оценках коллег был корректен. Вот воспоминания его знакомой Галины Ченцовой: «В Третьяковке он подолгу стоял перед картиной Васнецова «После побоища Игоря Святославича с половцами» и говорил: «Здорово, чёрт возьми!» Меня же тянул к себе «Иван Грозный» Репина. Но Василий Иванович говорил: «Крови уж больно много...»

Кстати, на картинах самого Сурикова, несмотря на грозные названия со словами «убийство» или «казнь», крови совсем нет. Даже на многолюдном полотне «Покорение Сибири Ермаком», где идёт ураганная пальба, видны только три человека, которых можно счесть убитыми. Да и то не факт.

Хотя Суриков любил вспоминать, как во время работы над «Утром стрелецкой казни» к нему явился Илья Репин и настойчиво советовал изобразить хоть нескольких повешенных: «Всё-таки казнь!» Художник решился, и на холсте появились прорисованные висельники. Но лишь на одну ночь. Утром к Сурикову зашла прислуга - старенькая женщина, и случайно взглянув на полотно, упала в обморок.

На этом эксперименты с увечьями и трупами Суриков закончил навсегда.

Зато с исторической достоверностью да и с житейской логикой он обходился весьма вольно. Одним из первых это заметил художник Иван Крамской при знакомстве с «Меншиковым в Берёзове», сказавший: «Она одновременно и восхищает, и оскорбляет своей безграмотностью. Если Меншиков встанет, он головой пробьёт потолок!» Внимательный зритель разглядит, что боярыню Морозову везут в тупик, а мальчик, бегущий за её санями, через полсекунды врежется в толпу. Что кремлёвская стена в «Утре стрелецкой казни» почти смыкается с храмом Василия Блаженного, хотя в реальности она заворачивает в противоположную сторону. Историк же отметит, что кандалы боярыни опереточные - на самом деле её руки были закованы в тяжёлую деревянную колоду, прикреплённую к железному ошейнику.

Однако дело здесь вовсе не в безграмотности. Историческая правда приносится Суриковым в жертву - и всё ради того, чтобы снова и в который раз показать обречённость главного героя. К примеру, взять Меншикова - ему и впрямь не встать, он фактически находится в гробу. Да и боярыню Морозову везут в тупик - точно такой, каким завершится, как известно, её жизнь.

Сам живописец говорил, что не всегда обращался к историческим источникам, многие его исторические работы являлись ему как озарение: «Я на памятники как на живых людей смотрел - вы видели, вы слышали, вы свидетели! Я не книги, я стены допрашивал».

Когда Суриков жил в Москве, любил он прогуляться на Красную площадь – к кремлёвским стенам. «Эти стены сделались любимым местом моих прогулок именно в сумерки, - рассказывал художник. - Темнота начинала скрадывать все очертания, всё принимало какой-то незнакомый вид, и со мною стали твориться странные вещи. То вдруг покажется, что это не кусты растут у стены, а стоят какие-то люди в старинном русском одеянии, или почудится, что вот-вот из-за башни выйдут женщины в парчовых душегрейках и с киками на головах. Да так ясно все, что даже остановишься и ждёшь: а вдруг и в самом деле выйдут?

И вот однажды иду я по Красной площади, кругом ни души.

.Остановился недалеко от Лобного места, засмотрелся на очертания Василия Блаженного, и вдруг в воображении вспыхнула сцена стрелецкой казни, да так ясно, что сердце забилось. Почувствовал, что если напишу то, что мне представилось, то выйдет потрясающая картина…»

Вообще, к работе над каждым своим монументальным полотном Суриков подходил со всей скрупулёзностью. Как сказал Александр Бенуа, «для того чтобы изобразить давно прошедшее событие с такой ясностью, нужно было перечитать и пересмотреть целые библиотеки». Например, работа над картиной «Боярыня Морозова» растянулась на несколько лет. Суриков писал ее кусками, выискивая натурщиков и нужные предметы. Он часто говорил о том, что если бы ему пришлось рисовать ад, он бы сажал моделей в огонь и сам бы писал в нём. Таково было его желание правды, а не виртуозной фантастики.

Вообще же, историей этот выходец из старинного сибирского города Красноярска, потомок свободолюбивых казаков, заинтересовался ещё в детстве. Недаром потом он скажет: «Ничего нет интереснее истории. Только читая про время историческое, понимаешь настоящее».

Первое своё историческое «полотно» Василий нарисовал, когда ему было 6 лет: «Я Петра Великого с гравюры рисовал. А краски - от себя: мундир синькой, отвороты - брусникой». Пройдёт всего 8 лет и его работа «Плоты на Енисее» будет притягивать взоры любителей и профессионалов живописи. В то время, не окончив седьмого класса, 14-летний Василий покинул Красноярскую гимназию и устроился работать писцом в губернское управление - после смерти отца семья Суриковых обеднела до того, что сдавала второй этаж собственного дома внаём.

Его мать видела, как страдает сын без занятий изобразительным искусством. Тем более, хорошо понимала, какой талант достался её сыну. Поэтому из ничтожного своего заработка она сумела отложить для Василия 30 рублей на учёбу - с этими деньгами он готов был идти пешком, лишь бы учиться. Но Сурикову повезло: еще во время его работы в городском управлении его рисунки увидел енисейский губернатор П. Н. Замятнин и нашёл мецената — красноярского золотопромышленника П. И. Кузнецова, который оплатил обучение Сурикова в Петербургской Академии художеств.

В Академии Василий Суриков попадает в класс Павла Чистякова. Уникальный преподаватель, воспитавший Серова, Врубеля, Васнецова, Репина, Поленова, вскоре после знакомства с сибирским самородком напишет в письме: «Есть здесь некто ученик Суриков, довольно редкий экземпляр, пишет на первую золотую медаль. В шапку даст со временем ближним. Я радуюсь за него».

Дружба связала великого ученика и удивительного педагога навсегда. В 1883 году, отправившись в первое заграничное путешествие, Суриков напишет множество писем, но не родным, а Чистякову. Будет делиться с ним увиденным и разбирать работы европейских мастеров.

Эта поездка станет возможной благодаря успеху картины «Меншиков в Берёзове», которая закрепит первоначальную славу от написания «Утра стрелецкой казни». Творческая общественность признает, что в русское искусство пришёл новый мастер.

Лишь однажды в своей работе Василий Иванович писал картины на заказ. Сразу после окончания Академии ему предложили большой государственный заказ – написание картин для Храма Христа Спасителя. Для этого Сурикову пришлось переехать в Москву. И он написал несколько картин о Вселенских соборах. Интересно, что время действия, которое было изображено на одной из картин, датировалось 325 годом, когда большинство христиан были евреями, армянами, сирийцами и греками. Соответственно тип лица у них сильно отличается от европейского. И, чтобы изобразить своих персонажей, Суриков ходил на базар, знакомился с греками, армянами и писал с натуры.

Однако заказчикам такой ход не понравился, и художнику во многом пришлось подстраиваться под их требования.

Все последующие 40 лет творчества Суриков больше не написал на заказ ни одной работы. Это один из феноменов художника. Практически все русские живописцы писали на заказ и только так могли безбедно существовать. Но Суриков никогда не нуждался в деньгах - его картины покупали, и за ту цену, которую выставлял он сам. К примеру, «Утро стрелецкой казни» он продал за 8 000 рублей, «Боярыню Морозову» - за 15 000, «Переход Суворова через Альпы» - за 25 000, а «Покорение Сибири Ермаком» – за 40 000 рублей! Невероятные деньги по тем временам!

Более того, Суриков не продал ни одной своей картины за рубеж, хотя у него не единожды просили.

Большую картину художник в среднем писал от 3 до 5 лет. И всё это время жил на деньги, полученные от продажи предыдущей. Не отказывал себе в поездках в Сибирь, в Европу, выписывал лучше холсты и краски из-за границы. Никогда не вёл никакой педагогической работы, хотя его несколько раз приглашали. Художник отвечал, что у него нет времени и очень много замыслов, которые он хотел бы реализовать. Именно поэтому у Сурикова не осталось учеников.

Ещё обучаясь в Академии, Суриков познакомился со своей будущей женой, француженкой по отцу Елизаветой Шаре. Художник впервые увидел её в католической церкви, куда часто заходил послушать органную музыку. Он был очарован этой хрупкой скромной девушкой. Август Шаре приданого за своей младшей дочерью дать не мог, но Сурикова это не интересовало, он заявил будущему тестю: «Если откажете — увезу».

Всё время их брака художник считал, что ему несказанно повезло. Елизавета смогла создать комфортные условия для его творчества и родила двух дочерей – Ольгу и Елену. Но любимая жена ушла из жизни, когда девочки были ещё маленькими. И Суриков не мог простить себе этого всю жизнь.

После путешествия в Европу Василий Иванович решает показать супруге свою родину. Впоследствии он будет винить себя за самонадеянность. От рождения слабая Елизавета вроде бы поправилась после поездки в Европу, но полтора месяца дороги до Красноярска вновь подорвали её здоровье. Болезнь настигла её уже после возвращения в Москву. Усилия лучших медиков оказались тщетны: после 10 лет счастливого брака Суриков овдовел, на руках у художника остались две дочери. Его супруге было всего 30 лет. Суриков больше никогда так и не женился, а из его картин надол го исчезли женские образы. Больше года после смерти жены он вообще не прикасался к мольберту, днями простаивал в церкви перед образами, а вечерами запоями читал Библию. Ему нужно было работать, чтобы кормить детей, а сил ни творческих, ни физических не было. Первой картиной, которую он написал после смерти жены было «Исцеление слепорождённого Иисусом Христом». В образе слепого Суриков изобразил себя.

И только спасительная идея брата поехать в Сибирь вернула художника миру. Из Красноярска Суриков привёз «Взятие снежного городка», которая покорила не только Москву и Петербург, но и Париж. Картина до сих пор путешествует – её выставляют в разных городах мира.

Когда Суриков принялся работать над следующим произведением — «Покорение Сибири Ермаком», то снова оказался в Сибири. Художник считал себя потомком Ермака, поэтому его эта тема особенно интересовала. Чтобы прочувствовать подвиг своего героя, художник решил проследовать по маршруту Ермака, создавая по пути живописные этюды и рисунки. «По всей Сибири ездил — материалы собирал», — писал Суриков своему биографу Максимилиану Волошину.

В последующие годы Суриков станет регулярно приезжать в Красноярск за новыми образами. Приедет и на прощальный погляд в 1914 году, за два года до смерти. И всегда, на любом выезде на природу, с ним будет мольберт. На вопрос, зачем он всё время с собой носит такую тяжесть, Суриков ответит: «Вы же не спрашиваете у охотника, почему он берёт с собой ружьё»?

Всю свою жизнь Суриков гордился тем, что он красноярец, сибиряк. В его квартиру всегда приходили земляки, оказавшиеся в Москве. Суриков помогал красноярским художникам и благодаря ему в 1910 году в Красноярске открылась первая рисовальная школа. И особенно гордился Суриков своим казачьим происхождением. Он говорил: «Со всех сторон я природный казак… Казачество моё более чем двухсотлетнее». На своём самом известном автопортрете 1902 г. (а всего художник написал 14 автопортретов) он изобразил себя как казака.

В последние годы жизни могучее здоровье Сурикова стало сдавать. Он всё чаще болел. Путешествия, которые он прежде предпринимал только в интересах работы, теперь приходилось совершать ради лечения. Так, в 1915 году Василий Иванович уезжает на лечение в Крым. Много загорает, поднимается в горы. Однако такие нагрузки оказались слишком тяжёлыми для его больного сердца. 6 марта 1916 года Василия Сурикова не стало. «Я исчезаю...» - таковы были последние слова, сказанные умирающим художником.

Культурология

Следующая запись: С ДНЁМ КРЕЩЕНИЯ РУСИ! 28 июля Православная Церковь отмечает сразу два крупных праздника – память ...

Лучшие публикации