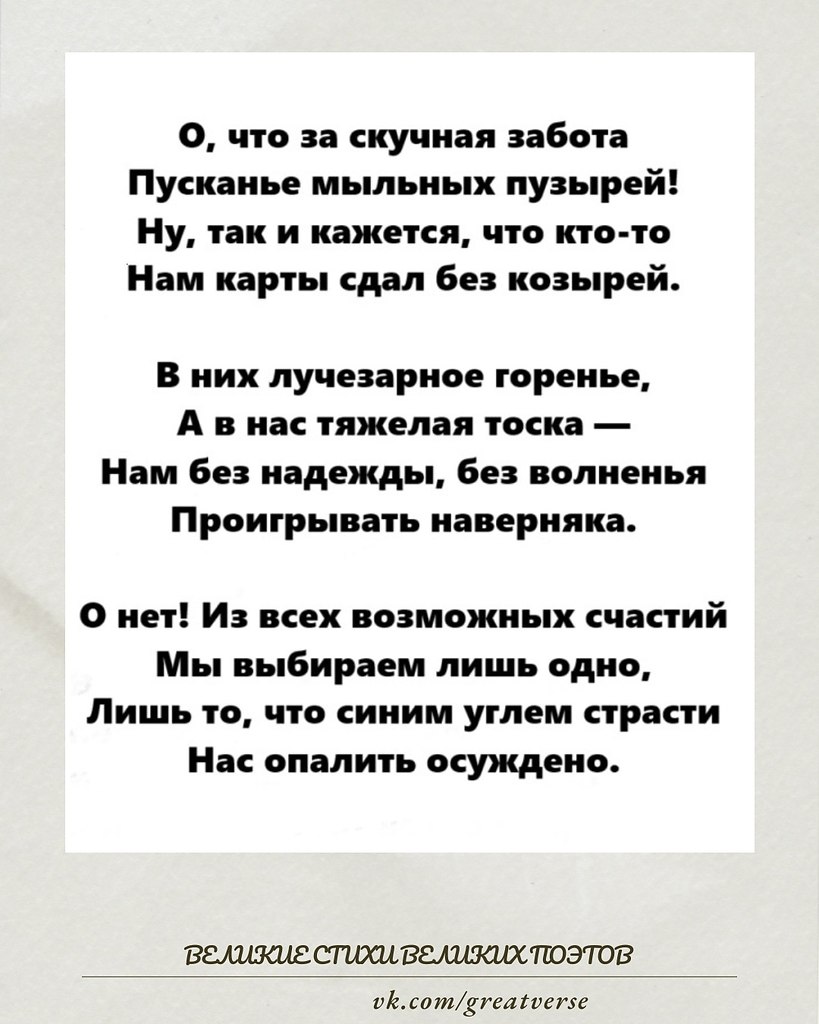

«За что» Николая Гумилёва (1911).

Стихотворение — размышление о внутреннем конфликте между бессмысленной суетой жизни и тяжёлым, но подлинным переживанием страсти и судьбы. Лирический герой задаётся вопросом: за что мы обречены жить не по велению души, а будто по заранее проигранной игре.

Человеку дан выбор, но чаще всего он выбирает не простое счастье, а глубину — пусть и болезненную.

Это стихотворение — не ропот на судьбу, а утверждение: настоящая жизнь — в переживании, в выборе страсти, даже если это путь боли.

1911 год — Гумилёв возвращается из второго африканского путешествия, полон впечатлений, формирует зрелый поэтический стиль. Это время подготовки к сборнику «Жемчуга» (1910) и преддверие «Чужого неба» (1912).

Поэт всё больше отходит от символизма, ищет более чёткие формы, личную честность, образность — всё это мы видим в «За что»:

- отсутствие витиеватых образов — язык строгий, плотный;

- философский подтекст — но выражен через бытовые метафоры (пузырь, карты);

- внутренняя страсть — но уже не романтизированная, а осмысленная и принятая.

«За что»

Этот вопрос остаётся без прямого ответа, как это часто бывает у Гумилёва.

«За что?» — это и упрёк судьбе, и поиск смысла страданий, и, возможно, иронический комментарий к человеческой склонности выбирать трудный путь.

«За что» — короткое, но очень выразительное стихотворение зрелого Гумилёва, в котором сталкиваются:

- иллюзии и подлинность,

- бессмысленность быта и жар страсти,

- вопрос и принятие.

Это стихотворение — как сжатый монолог сильной личности, осознающей всю тяжесть своего выбора, но не желающей от него отказаться.

Стихотворение — размышление о внутреннем конфликте между бессмысленной суетой жизни и тяжёлым, но подлинным переживанием страсти и судьбы. Лирический герой задаётся вопросом: за что мы обречены жить не по велению души, а будто по заранее проигранной игре.

Человеку дан выбор, но чаще всего он выбирает не простое счастье, а глубину — пусть и болезненную.

Это стихотворение — не ропот на судьбу, а утверждение: настоящая жизнь — в переживании, в выборе страсти, даже если это путь боли.

1911 год — Гумилёв возвращается из второго африканского путешествия, полон впечатлений, формирует зрелый поэтический стиль. Это время подготовки к сборнику «Жемчуга» (1910) и преддверие «Чужого неба» (1912).

Поэт всё больше отходит от символизма, ищет более чёткие формы, личную честность, образность — всё это мы видим в «За что»:

- отсутствие витиеватых образов — язык строгий, плотный;

- философский подтекст — но выражен через бытовые метафоры (пузырь, карты);

- внутренняя страсть — но уже не романтизированная, а осмысленная и принятая.

«За что»

Этот вопрос остаётся без прямого ответа, как это часто бывает у Гумилёва.

«За что?» — это и упрёк судьбе, и поиск смысла страданий, и, возможно, иронический комментарий к человеческой склонности выбирать трудный путь.

«За что» — короткое, но очень выразительное стихотворение зрелого Гумилёва, в котором сталкиваются:

- иллюзии и подлинность,

- бессмысленность быта и жар страсти,

- вопрос и принятие.

Это стихотворение — как сжатый монолог сильной личности, осознающей всю тяжесть своего выбора, но не желающей от него отказаться.

Следующая запись: «Вы счастливы? — Не скажете! Едва ли!..»

Лучшие публикации